Wie gehören diese drei Begriffe zusammen? Ein Interview mit Franco Supino

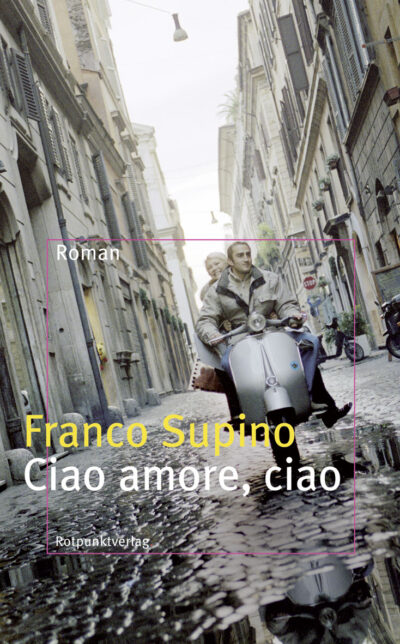

Ein wenig sind mir die Hips und Hypes, Trends und Lifestyle-Literatur, die Buchpreise und Festivalprogramme mit stets denselben Namen und Titeln aufgrund der erregten Berichterstattung verleidet worden – und so greife ich in jüngster Zeit immer öfter zu Titeln, die abseits des Mainstreams ihr eigenes Dasein fristen: unbekannt und vielleicht damals wie heute auch unerkannt. Und entdecke Themen und Stile, die in ihrer Unaufgeregtheit ziemlich wohltuend sind. So zum Beispiel Ciao amore, Ciao von Franco Supino (2004 erschienen), die Geschichte der Schlagersängerin Dalida und ihres Geliebten Luigi Tenco; ein Roman auch über das unerbittliche Musikbusiness und die Schnoddrigkeit eines undankbaren Publikums. Wie ich ausgerechnet zu diesem Buch kam? Durch einen einfachen Büchertausch; ich hatte irgendwo gelesen, dass der Roman durch seine Montagetechnik auffällt, das interessierte mich.

Weil mich diese Geschichte auf seltsame Weise streifte, mich der Ohrwurm „Ciao amore, Ciao“ anfing zu plagen, ich einen Abend lang durch Dalidas Leben und ihr Schlagerrepertoire surfte, nicht wusste, warum mir diese Personen so eigenartig nah und vertraut waren, fragte ich Franco Supino ein wenig aus. Denn von der Sängerin hatte ich nur den Namen gekannt, vom Schlagerfestival Sanremo noch nie gehört, auch nicht von einem Sänger, der sich nach einem erfolglosen Auftritt im Hotelzimmer erschoss.

Franco Supino, wie ist es, nach einem Buch gefragt zu werden, dessen Veröffentlichung schon so lange zurückliegt? Ist es noch immer präsent oder haben Deine anderen Schreibprojekte, Bücher diesen Roman mittlerweile vollkommen überlagert? An was denkst, Du, wenn Du ans Schreiben dieser Geschichte von heute aus zurückblickst?

Ich erinnere mich gut daran, was ich mit diesem Text darzustellen versucht habe: Iolanda Gigliotti, Dalida, stammte aus einer nach Schubra, Kairo, ausgewanderten italienischen Familie. Als junge Frau ging sie Mitte der 50er nach Paris und feierte als Schlagersängerin phänomenale Erfolge (der Durchbruch gelang ihr mit einem italienisch angehauchten Lied «Bambino»). 1967 wurde sie zum Schlagerfestival von Sanremo eingeladen. In diesem Jahr sah der Modus vor, dass immer ein einheimischer Sänger mit einem internationalen Star im Duett zum Wettbewerb antreten sollte. Luigi Tenco gehörte zur jungen Generation der politisch engagierten Cantautori, die die Welt mit ihrer Musik verändern wollte. Er war talentiert und inspiriert, sah gut aus – doch mit einer beliebigen Partnerin wäre er nie aufgetreten. Die Musikmanager brachten Iolanda und Luigi zusammen, und die beiden verliebten sich sofort ineinander. Ihr gemeinsames Lied, so Luigi Tenco, sollte mit ihnen beiden und mit der Gegenwart zu tun haben. Deshalb schrieb er für sie (und sich) das Lied «Ciao amore, ciao», das zum ersten Mal in der Musikgeschichte das Elend der süditalienischen Migranten besang – also das, was Dalidas Familie vor dem Ersten Weltkrieg erlebt hatte und viele Süditaliener in den 50er und 60er Jahren erlebten. Dalida zweifelte zwar daran, dass das Schlagerpublikum so etwas hören wollte, doch Luigi Tenco überzeugte sie davon, dass man als Künstlerin bei sich bleiben müsse und sich nicht nach dem Publikumsgeschmack richten dürfe. (Ihre Version des Liedes ist hier nachzuhören: )

Wie bist Du überhaupt auf diese Geschichte gekommen?

Ich bin selber mit dem Festival von Sanremo aufgewachsen: zuerst haben wir das Festival am Radio mitverfolgt, später im Fernsehen auf Rai Uno (erst fand es Ende Januar statt, heute im Februar) – immer von Montag bis Samstag. (Ja, ich verfolge auch heute noch das Festival von Sanremo – vielleicht nicht mehr jeden Abend und bis in die Puppen – meistens endet die Übertragung nicht vor 1 Uhr –, aber ich möchte mitbekommen, welche Lieder man dann das ganze Jahr in Italien hört). So erfuhr ich auch von der Tragödie um Luigi Tenco, zwar nicht live, dafür war ich noch zu jung, aber hin und wieder wurde Tenco verstohlen erwähnt – und ich stellte fest, dass sich dahinter ein nationales entsprechend tabuisiertes Trauma verbarg. Ich fand rasch heraus, dass Dalida damals als Partnerin von Tenco auftrat. Doch nie war dabei das Lied ein Thema, und merkwürdigerweise konnte sich in meiner Familie niemand an die Botschaft des Liedes erinnern.

Das schreibst Du auch in einer Stelle im Buch, dass der Ich-Erzähler sich wundert, weil sich das Lied doch an die italienischen Arbeitsmigranten richtete, auf die das Lied jedoch keinerlei Eindruck machte, geschweige denn, einen hinterließ. Waren das musikalisch-politische Engagement demnach umsonst?

Ich stellte es mir (wie Luigi Tenco) eher romantisch vor: Wenn Menschen wie meine Eltern, wenn ihr Leiden und ihre Sehnsüchte in Sanremo besungen werden, wird dies in der italienischen Gesellschaft ein Bewusstsein für deren Situation schaffen und das Thema würde in der Politik ankommen – und gleichzeitig würde es die Emigranten, die das Festival hörten, freuen, sie ermutigen, bestärken. Aber, wie du sagst, das Lied hinterliess keinen Eindruck – auf keiner Seite. Tencos Selbstmord in der Festivalnacht von Sanremo erschütterte Italien, er wirkte wie ein auf sich selbst gerichteter Terroranschlag – und bewirkte, dass ein paar Jahre später (durch Amilcare Rambaldi, einen Blumenhänder aus Sanremo, der ebenfalls im Buch vorkommt) das Tenco-Festival gegründet wurde, ein bis heute sehr wichtiges und aktives Festival für die Cantautori, bei dem die Qualität und nicht die Verkaufszahlen im Mittelpunkt steht. Aber auf den Migrationsdiskurs bezogen war die Wirkung von „Ciao amore, ciao“, soweit ich feststellen konnte, und ich habe viel recherchiert: Null!

Überhaupt habe ich viel gelernt in diesem Buch; ich wusste z.B. nicht, dass es vor dem Zweiten Weltkrieg so eine große italienische Migrantenszene in Kairo gab und Italiener in britische Kriegsgefangenenlager in Ägypten kamen – so z.B. auch Dalidas Vater.

Dass Dalida (auch) Italienerin war, wusste ich von meinen Eltern, ich kannte einige ihrer Lieder. Als ich mir dann „Ciao, amore Ciao“ genauer anhörte und mich fragte, wie kam Luigi Tenco dazu, ein solches Lied zu schreiben und es nach Sanremo zu bringen, entdeckte ich erst diese Zusammenhänge. Meistens werden die Umstände nur aus Luigi Tencos Sicht erzählt, ich erzähle die Geschichte auch aus Dalidas Sicht.

Wie erzählt man ein Leben, wenn doch die Eckdaten schon alle bekannt sind, was gibt es da noch zu erzählen, wie bist Du vorgegangen beim Schreiben, wie sehr hast Du Dich von den Fakten leiten lassen, wo hast Du fiktionalisiert und warum?

Bei Luigi Tenco und Dalida gibt es klar zwei Sichtweisen. Die französische sieht nur Dalida, die italienische nur Luigi Tenco (die jeweils andere Figur bleibt sekundär und ganz sicher inferior). Von diesen beiden Perspektiven sind auch die Fakten geprägt. Niemand in Italien nahm Dalida als Künstlerin ernst, die mit Luigi Tenco auf Augenhöhe arbeitete. Niemand in Frankreich kannte Luigi Tenco – außer als revoluzzender Songwriter, der mit Dalidas Hilfe den Durchbruch schaffen wollte. Ich wollte die Sichtweisen der beiden Figuren zusammenbringen: als zwei sich liebende Menschen, die versuchen, künstlerisch und als Paar (in den 60er Jahren, also in einem bestimmten historischen Kontext) zusammenzufinden.

Auch in Deinem jüngsten Roman Spurlos in Neapel schickst Du eine Ich-Person als „Rechercheur“ vor und durch die Geschichte. Warum?

Ich habe Mühe damit zu glauben, dass die Wirklichkeit in Texten abbildbar ist. Was wir lesen und schreiben sind nur Projektionen, genährt aus unseren Wünschen, Hoffnungen, Enttäuschungen – gerade wenn es um Fakten geht. Sie in einem Roman zu deuten, steht nur einem Subjekt zu.

Franco Supino: Ciao amore, ciao. Rotpunktverlag, 2004, 276 Seiten,

Franco Supino: Website