Lektürenotiz zum Erzählband Blumen ohne Gewähr von Niels Zubler

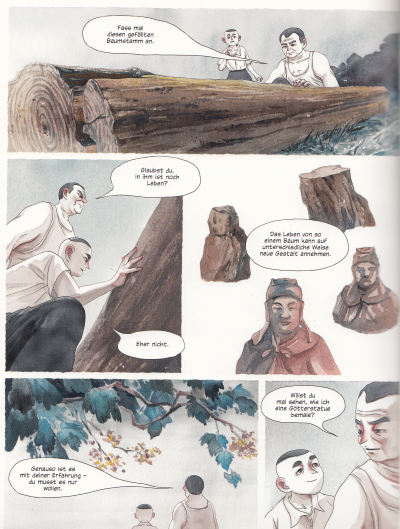

Auch solche Bücher muss es geben, die stillen, nachdenklichen und sich im Skurrilen verlierenden. Im Gehen auch, denn gegangen wird viel in diesen Texten, durch Gelände und Dörfer, es werden Berge und Meere überquert. Auch gedacht wird viel, über das Leben in einer Rückschau, von einem Dazwischen aus zurückblickend, um einen nächsten Schritt zu tun, Umbruch oder Aufbruch? Gleichwohl stellt Niels Zubler die eigenen Erinnerungen infrage, denn: „Dem Autor ist nicht immer klar, inwiefern sie der damals erlebten Realität entsprechen.“ Ja, von Kindheit könnte die Rede sein, traumähnlich wirkt so manche Szene in der Abteilung „Ohne Gewähr“. Wie durch ein Milchglas scheinen die Kindheitserinnerungen auf.

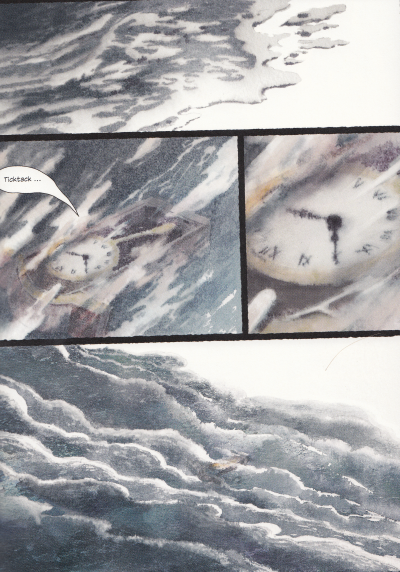

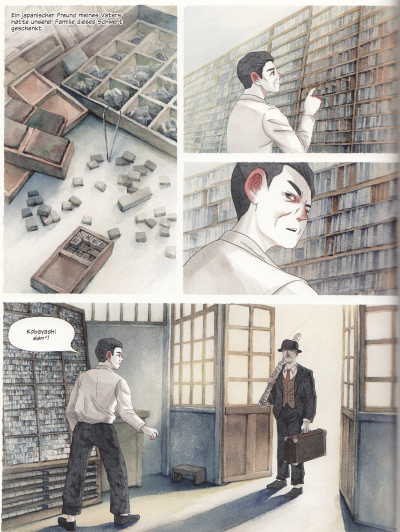

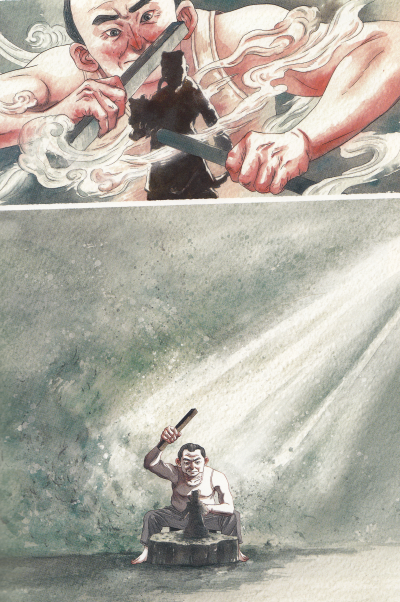

Die detailreichen Beobachtungen – zum Beispiel in „Die japanische Uhr“ – führen hin zu recht einsamen Menschen, vor allem Männern, seltsame Kauze gar. Andererseits scheint das sich Herausnehmen aus der Gesellschaft, die selbstgewählte „distinguierte Einsamkeit“ wie eine Freiheit. Vorsichtige Annäherungen oder gar ein Miteinander enden oft glücklos, im Falle einer Sohn-Vater-Beziehung sogar mit Gewalt und Tod. Gründe, Erklärungen werden nicht gegeben.

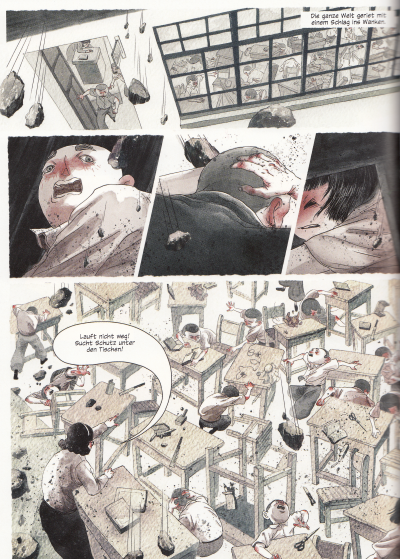

Realitäten werden überblendet, das macht neugierig, wie es wohl enden wird, denn irgendwann „dreht sich im Kreis / immer schneller …“ Die preisgekrönte Erzählung (1. Platz beim IBC Kurzgeschichtenwetttbewerb) „Bestie“ endet mit dem Tod auf dem Schlachtfeld. Woher rühren die Geschichten, woran rühren sie, die auf Sinnoffenes verweisen? Oder liegt genau darin ihr widerständiger Charakter? (In „Neu York“ ist die Rede von einem Pferd, das in einen Transporter gezerrt wurde – „Als Ross, das man einspannen konnte, kam es zurück.“)

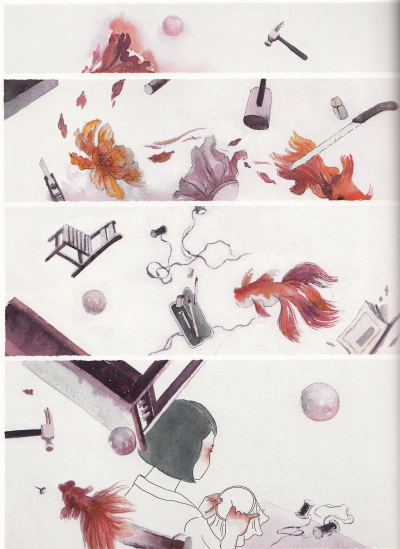

Das Skurrile kippt ausgerechnet in der brav „Blumen“ genannten Abteilung ins Ernste, denn dort geht es um alles: Morde, Moorleichen, vermisst, verschwunden – die Texte verschlingen sich ineinander, manchmal überstrapazieren sie das gewöhnliche Leseverständnis und zwingen zum Zurückblättern, manche Verschlingung wirkt eher gewollt als raffiniert. Die Natur ist bloß Kulisse für menschliche Abgründe, so scheint es, denn wenn Menschen in der schönen Natur morden, wozu ist er dann noch fähig? Doch, halt, einmal sind die Feuerlilien Brandherde. Das Wetter bricht ein, Wasserläufe trocknen aus – Zeichen dafür, dass die Texte im Hier und Jetzt angesiedelt sind? Wie dem auch sei, eine Räbin sieht es so: „Ihr Menschen seid Bestien.“ Ihr Gesprächspartner verteidigt sich. „Der Krieg macht uns dazu.“ Doch die Räbin widerspricht: „Ihr müsst es schon vorher gewesen sein.“

Am besten, wir halten es bei dem Versuch, diesen Geschichten auf die Schliche zu kommen, mit dem Karpfen: „Ein weissrot gefleckter Karpfen schwimmt in seinem Teich und fragt sich, wie er es deuten soll, dass die Erinnerungen wie Traumbilder sind, ganz ohne Gewähr.“

Niels Zubler: Blumen ohne Gewähr. Edition ensemble, 110 Seiten.

Weitere Hinweise auf Erzählbände: