Gastbeitrag von Yu-Sheng Tsou

»Die Liebe ist das Numinose des Herzens«, predigt er. Zumal jetzt,

wo der Frühling da ist.

aus: Yang Mu Frühlinglied

Wu Shih-hungs 吳識鴻 Graphic Novel OKEN: Geburt eines Dichters adaptiert Yang Mus autobiographische Essaysammlung Sturm in den Bergen, Regen über dem Meer, die später in Frühe Schriften aus dem Berg Qilai aufgenommen wurde. Yang Mu 楊牧 (1940-2020) war einer der wichtigsten Dichter*innen Taiwans, der – angeregt von der englischen Romantik – einen poetischen Archetyp der modernen Poesie Taiwans schuf, dessen Leitbegriff der Naturrhythmus ist und den Yang Mu selbst alleine zu seiner Vollendung brachte.

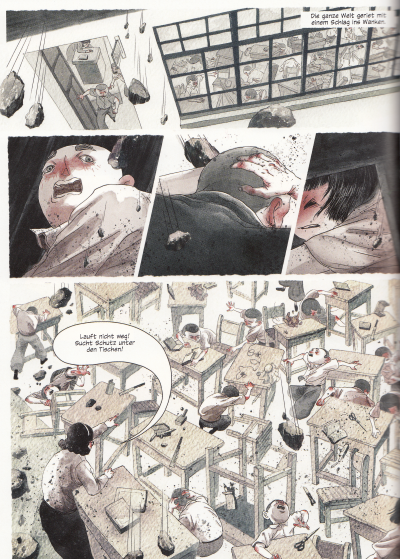

Die Erzählung erstreckt sich über das Ende der japanischen Herrschaft (im Jahr 1945) bis hin zu den Wirren nach der Ankunft der chinesischen Macht Kuomintang (ebenfalls im Jahr 1945) in Taiwan. So erlebte der Dichter in seiner Kindheit gewaltige Umwälzungen in Sprache(n) und Kultur(en); hinzu kam ein großes Erdbeben 1951 in Hualian. In seinem Essay „Die Keime meiner Poesie“ erinnert sich der Dichter folgendermaßen an diese Erfahrung kosmischer, den Wesensgrund erschütternden Gewalt: „Dass Himmel und Erde wahrhaftig von Gottheiten bewohnt werden, dass ihre geheimnisvolle Schöpfung und Umwandlung mit mir in Resonanz und Antwort treten kann – dessen wurde ich mir erstmals vor und nach einem großen Erdbeben gewiss. (…)

Da kam gleichsam aus einer fernen, unbegreiflichen Gegend eine geheimnisvolle, schwache Stimme herüber, zwischen Sein und Nichtsein schwebend, ein erschreckendes Geräusch, das bereits angekommen war, bevor ich es völlig begriff, und zugleich begann die ganze Welt zu zittern. Erdbeben!“

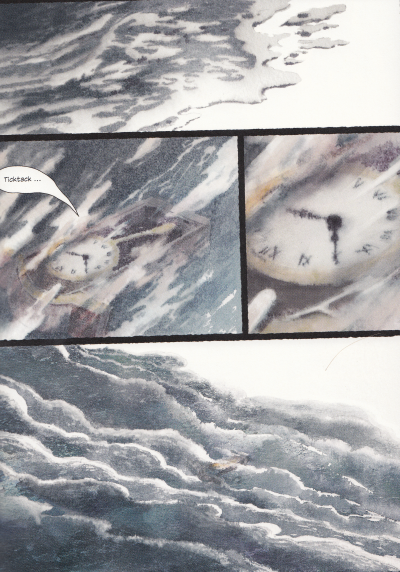

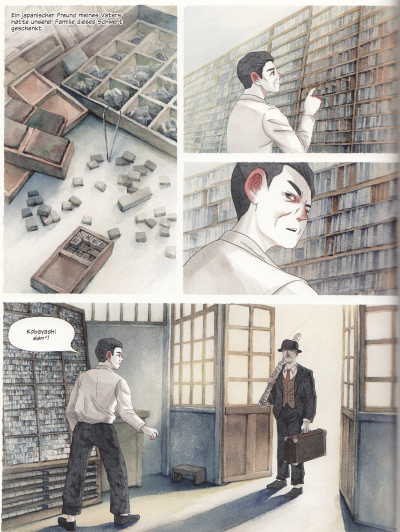

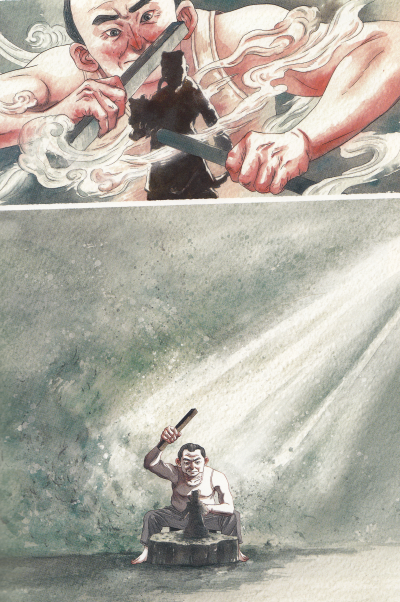

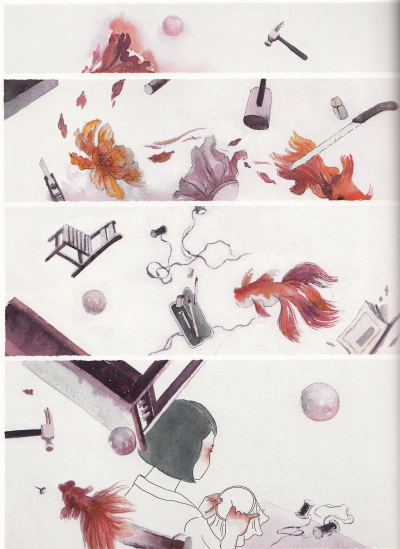

Die menschliche Welt – Politik, Sprache, zwischenmenschliche Beziehungen. Die Welt der Maschinen – der Zug, den das Kind auf der Flucht bestieg, der den Kosmos in den Rhythmus auf den Schienen zerteilte; die Setzerei seines Vaters; die in das Meer versunkene Standuhr. Die Kosmosmaschine. Die Natur – die Tiefe in den Bergen in Osttaiwan, wo das Kind mit den Eltern auf der Flucht Zuflucht suchte, deren Farbtöne, Klänge und Düfte. Die Kunst – das vom japanischen Freund dem Vater geschenkte blankpolierte Samuraischwert.

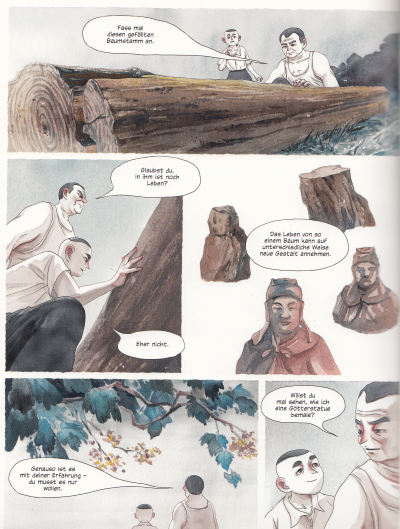

Das in jenem Moment vor dem Erdbeben Gesehene: „An diesem Tag stickten die Mädchen Blumen. Jede hielt in der linken Hand ein schönes Stück Stoff, das in der Mitte von zwei Ringen gespannt und gestrafft war, darauf waren Muster gezeichnet – Pfingstrosen, Schmetterlinge, Goldfische und dergleichen –, mit der rechten Hand führten sie die Nadel und stickten bunte Seidenfäden in die Ringe hinein, so konzentriert und schön“; der Bildhauer religiöser und ikonischer Statuen, die in den unruhigen Zeiten künstlerische Gestalt annehmen und einheimische wie fremde Gottheiten in die Welt brachten. So entsteht undeutlich ein Bereich, in dem sich Kunst, Geist und Kosmos begegnen.

Die Graphic Novel stellt diese Räume und ihr wechselseitiges Sich-Entfernen, Sich-Nähern und Verschmelzen mit Tusche- und Aquarellstrichen dar. Gerade Tusche und Aquarell, diese flüssigen Farben, lassen die Leser*innen an die Verschmelzung dieser einst getrennten Bereiche denken. Doch wie bei Yang Mus eigener Poesie liegt das Bewegendste meines Erachtens dort, wo die flüssigen Farben auf die Natur treffen – Luftströme, Düfte in den Luftströmen, die gigantischen Berge in Osttaiwan, die Feuchtigkeit der Blätter, die aus der Erde freigesetzte Gewalt, die die Welt der Menschen und Maschinen erschüttert und zerstört.

Zwei Szenen haben mich besonders berührt.

Die erste ist die Szene der Begegnung des jungen Dichters mit dem Bildhauer taiwanischer/chinesischer Gottheiten. Der Kontext ist folgender: Die Gottheiten des japanischen Shintō haben keine Götterstatuen in den Schreinen, sondern werden durch symbolische Gegenstände bezeichnet, die den Ritualen als Bezugspunkt dienen – etwa Spiegel oder Schwerter, die als shintai 神体 (das Konkrete einer Gottheit) bezeichnet werden. In der Erzählung empfindet der Dichter daher die Götterstatuen mit konkreter menschlicher Gestalt als fremd. Der junge Dichter erlebt nicht nur die Revitalisierung bereits „taiwanisierter“ chinesischer Gottheiten, sondern wird auch Zeuge des Einzugs einer neuen Schar von Gottheiten, die mit der chinesischen Macht Kuomintang kamen. Der Bildhauer religiöser Statuen, der den taiwaniserten chinesischen sowie den neuen chinesischen Glauben stützt, lässt den Dichter miterleben, wie anthropomorphe Gestalten unter seinen Händen allmählich zur Vollendung gelangen, um dann die Hände eines Demiurg-Künstlers zu verlassen und zum Kern des Glaubens zu werden. Hier berührt der Dichter zum ersten Mal im Leben den Bereich, in dem Kunst, Geist und Schönheit zusammentreffen.

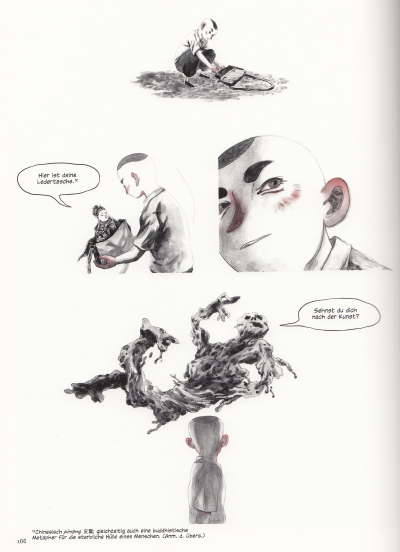

Die zweite ist die Szene, in der der junge Dichter nach dem Erdbeben in den Wald geht und dort dem „schönen und schrecklichen“ Geist in einer wie Müll weggeworfenen Gottheitsstatue begegnet. Um die Schönheit und Gewalt des Kosmos kreisend, beginnen ein Dialog und die Vorstellung einer poetischen Religion, die sich um das in jedem Kunstwerk aufbewahrte Material dreht – Material, das aus Spuren menschlicher Arbeit und der Zusammenarbeit zwischen Elementen in der Natur besteht – sowie um jene Momente menschlicher Selbstüberschreitung und Ekstase. Eine Religion der Poesie, die Kunstfertigkeit und Kunst verehrt und dem Menschen rückwirkend sein eigenes Bild und seinen Ort gibt.

Shih-hung Wu: OKEN: Geburt eines Dichters. Eine Adaption des Bandes Sturm in den Bergen, Regen über dem Meer mit sieben autobiografischen Essays von Yang Mu (楊牧). Aus dem Chinesischen von Marc Hermann. Chinabooks.ch, 2025

Weiterer Text über Hualian, die Stadt am Meer:

https://www.mosaikzeitschrift.at/literatur/freitext-alice-gruenfelder

Weitere Hinweise auf Bücher aus Taiwan: