Ausgewählte Gedichte des chinesischen Lyrikers Ai Qing

Ai Qings Gedichte zählen zum Kanon chinesischer Lyrik und erzählen von der existenziellen Bedrohung des Individuums, zerrieben zwischen Nationalisten und Kommunisten, dem Imperialismus der japanischen Invasoren und dem Kampf zwischen den Machthabern. Seine Gedichte sind in einer klaren, schnörkellosen Sprache gehalten, die Ummittelbarkeit von Landschaft und Menschen ist frappierend. In seinen Bildern spürt man eine tiefe Verbundenheit mit dem Schicksal der Menschen gerade im kargen Norden Chinas.

Es ist wie ein Blitz, der erste Eindruck, das erste Gedicht eine Fahrt durch den Suezkanal, das „Sonnenlicht weit entfernt“. Wer schreibt da mit solch einer Wehmut? Ai Qing, Vater des berühmten Künstlersohns Ai Weiwei, hat dieses Gesicht 1932 auf seiner Rückreise nach China verfasst, nachdem er zuvor in Paris studiert hatte, sich von der französischen und russischen Lyrik inspirieren ließ und wo sein politisches Bewusstsein erwachte – wie die Übersetzerin Susanne Hornfeck es in einem Nachwort darlegt.

Ai Qings Lyrik durchweht eine Empathie mit der ländlichen Bevölkerung im Norden Chinas: sei es in „Durchsichtige Nacht“, wo ein Trupp Trinker des Nachts durch ein Dorf am Wüstenrand zieht, die Stimmung und das Gelage zum Hören greifbar wird, wo „Licht aus Öllampen wie Steppenbrand“ auf Dutzende lehmfarbene Gesichter scheint, in denen die „Kraft von Leid, Wut und Hass sitzt“. Oder im Gedicht „Der Norden“, „gehüllt in Sandwolken, die sich niemals lichten, / Vom Horizont galoppiert ein Heulen heran“, und weiter geht es über fahlöde, ausgedorrte Ebenen, vorbei an verwilderten Gräbern, und über allem Wildgänse, die panisch mit den Flügeln schlagen, um dieser Einöde zu entkommen.

Um dieses Frühwerks willen verzeiht man dem Dichter gern die späteren Verirrungen, der auch als Verklärer der Sowjetunion, Stalins und Mao Zedongs aufgefallen ist, dem er sich früh angeschlossen hat, was zu zahlreichen Verhaftungen führte. Mit Mao geriet er gleichwohl schon in den 40er-Jahren über Kreuz, seine vorsichtige Kritik und Forderung nach Meinungsfreiheit trug ihm während der Kampagne „Lass hundert Blumen blühen“ 18 Jahre Arbeitslager ein. Er wurde nach Xinjiang verbannt, wohin ihm sein Sohn Ai Weiwei folgte und wo er jahrelang Latrinen putzte. Über diese Zeit schreibt Ai Qing: „Ich lebte wie in einem Sarg.“ Die späteren Gedichte klingen entsprechend abgeklärt, der Bruch ist offensichtlich. 1979 wurde Ai Qing offiziell rehabilitiert.

Der klare Ton seiner Lyrik, die Kargheit des Nordens berührt insbesondere in der titelgebenden Elegie „Schnee fällt auf Chinas Erden“, die heute auch allegorisch gedeutet werden könnte. Wie ein Refrain tönt es wieder: „Kälte riegelt China ab.“ Erzählt wird von Bauern mit von „Kummerfalten zerfurchten Gesichtern“, von einem Ich, das von den „Wogen des Unheils / immer wieder überrollt und ausgespuckt“ wird. Von verlassenen Frauen und Müttern und von einem Land, das Krieg versehrt ist. „Chinas Elend und Leid / so weit und endlos wie diese Schneenacht.“

Als formaler Neuerer gilt Ai Qing, denn als präziser Beobachter schrieb er in damals ungewöhnlich einfachen Worten über das harte Leben der Menschen auf dem Land, weil er selbst an den Ungerechtigkeiten litt, die dem einfachen Volk widerfuhren. Insofern, so fasst die Übersetzerin es zusammen, sind die Gedichte eine Zeitreise durch die Geschichte des modernen Chinas und der Opfer, die diese den Menschen abverlangte.

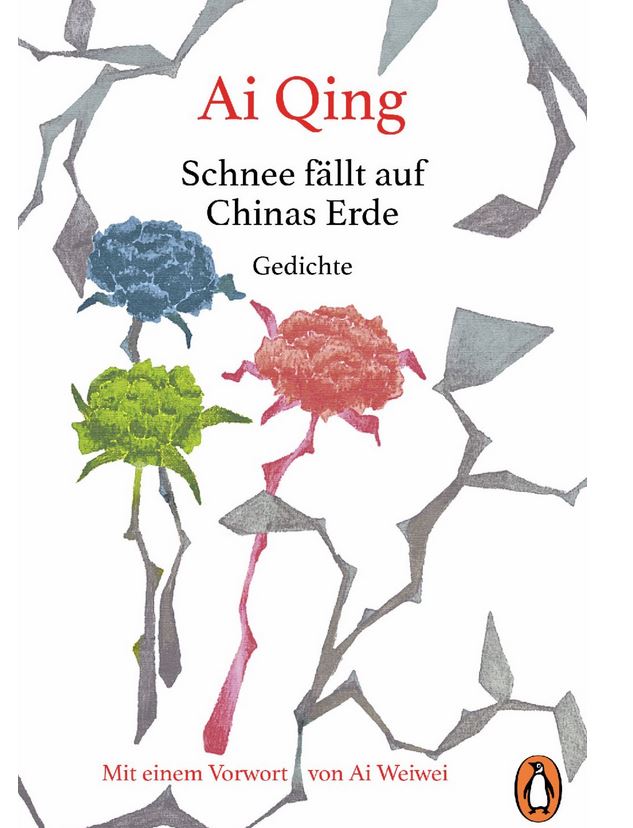

Ai Qing: Schnee fällt auf Chinas Erde. Aus dem Chinesischen übertragen, kommentiert und mit einem Nachwort von Susanne Hornfeck. Mit einem Vorwort von Ai Weiwei, Penguin Verlag Berlin, 2021, 138 Seiten

Meine Rezension ist in der Literaturzeitschrift Orte (Oktober 2022) erschienen.